体育赛事从来不只是场上的比分和胜负,更牵动着亿万观众的情绪、价值观甚至社会态度。在社交媒体高度发达的今天,一场比赛、一位运动员的言行,甚至一则新闻标题,都可能在短时间内引发广泛关注与舆情发酵。那么,体育舆情是如何形成的?公众的观点又是如何一步步被引导、塑造甚至对立的?本文将从传播路径、意见领袖作用、媒体逻辑等多个维度,深入解析体育舆情的形成过程。

舆情形成的三大阶段

信息爆点:事件的起点往往出人意料

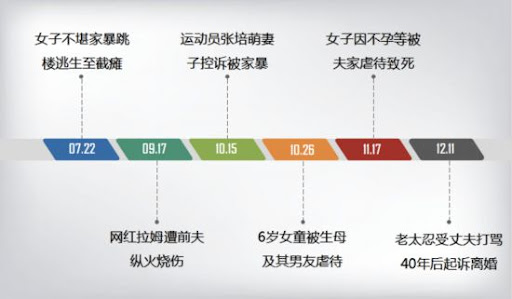

体育舆情通常始于某个“爆点事件”。这可能是一场比赛中的争议判罚、运动员的情绪失控、媒体对某些言论的放大,或是粉丝群体间的网络冲突。

在这一阶段,信息首次被披露并迅速传播。例如,在某场重要比赛后,媒体报道裁判误判,迅速点燃了球迷的不满情绪。这种原始的信息往往缺乏深度分析,但正因其“冲突性”强、情绪驱动明显,极易在短时间内获得高曝光率。

体育内容平台如 XM体育 在这一阶段发挥着重要作用,第一时间提供现场画面、初步分析和多方观点,推动信息更快速地触达大众。

舆论扩散:观点开始对立与聚集

随着事件在社交平台上传播开来,大量用户开始参与评论、转发与再创作(如做表情包、剪辑视频等)。在这个阶段,舆论不再是单一声音,而是逐渐分化成多种立场——支持者与反对者、理性分析者与情绪宣泄者同时存在。

公众观点受到以下因素的强烈影响:

社交媒体算法推荐:倾向性信息更容易反复出现,加剧认知偏差。

明星效应与意见领袖介入:知名运动员、解说员或体育媒体人对事件表态,会迅速拉拢或分裂受众。

标签化语言的使用:例如“输不起”、“道德绑架”、“黑哨”等极具情绪色彩的词汇,快速强化群体立场。

此时,像 XM体育 这样的体育媒体平台,开始进入“深度引导”角色——通过专业解说、数据复盘、历史对比等方式,试图让事件回归理性轨道。

舆情定型与转移:公众记忆逐渐模糊

当事件热度达到峰值后,往往会逐渐降温。但在这个过程中,舆论已经形成了相对稳定的印象或结论。例如,“某球员是问题制造者”或“裁判公正性存疑”等标签,可能长期附着于相关人物或机构。

一些舆情也会因为新的热点事件出现而被“转移注意力”式冷却,但其潜在影响仍可能在未来类似事件中被重新激活。

在这个阶段,XM体育等平台通常会通过专题回顾、舆情盘点等方式,对事件进行收尾式总结,兼顾信息归档与品牌公信力维护。

媒体在舆情形成中的双重角色

既是信息提供者,也是情绪放大器

现代体育舆情的形成,媒体无疑扮演着极为关键的角色。它不仅传递信息,更有可能通过选题、标题、剪辑方式影响公众的情绪与立场。

正向引导:提供背景知识、专业判断、平衡视角,帮助观众理性看待事件。

负向放大:为流量过度炒作争议点,刺激群体情绪,加剧对立。

高质量的体育平台如 XM体育,近年来逐步在舆论传播中建立“理性第一,专业为本”的编辑原则,不仅关注事件的点击率,更重视长期舆论生态的健康发展。

公众观点的形成机制:理性与情绪的博弈

群体心理对舆情的推动作用

体育舆情之所以容易形成风暴,与其背后的群体心理密切相关。体育作为强情绪驱动型内容,其受众往往对特定运动员、队伍、国家队怀有深厚情感,一旦触动情感阈值,理性判断极易被情绪淹没。

此外,群体中存在“从众效应”与“意见极化”倾向。在社交媒体的舆论环境中,这种现象被放大到极致,使得原本中立的事件也会被非黑即白地解读。

信息茧房的构建与个体判断的削弱

社交平台通过算法向用户推荐他们喜欢的内容,长此以往,用户可能只接触到与自身观点一致的信息,从而陷入“信息茧房”。这导致个体的观点越来越极端,缺乏多元视角的挑战与修正。

体育平台如 XM体育 在避免信息茧房方面开始有所尝试,比如推荐系统中引入多角度报道机制、推动理性评论上墙、鼓励异见讨论等措施,在一定程度上缓解了舆论两极化的倾向。

未来体育舆情的治理趋势

建立内容责任制与用户反馈机制

随着体育舆情对社会影响力的增强,平台和媒体需要对发布内容承担更大的责任。如何审核敏感话题、如何应对不实信息传播、如何处理群体对立,这些都考验着平台的公信力和舆论引导能力。

技术手段辅助判断与舆情预测

AI、大数据等技术也开始被应用于舆情监测和危机管理。通过实时追踪关键词、情绪波动趋势,平台可以在负面舆情扩散之前及时介入,进行风险预警和话题引导。

理性与专业,是舆论健康的基石

体育舆情的形成,不是简单的情绪释放,而是信息传播、公众情绪、社交媒体机制和媒体导向多重因素交织的结果。在这样一个高度互联的时代,我们不仅需要有声音,更需要对声音负责。